*Die Investitionskosten (d.h. Planung / Realisierung) eines Gebäudes repräsentieren nur die Spitze des Eisbergs. Die Lebenszykluskosten, d.h.die Kosten für die Planung, Realisierung und Bewirtschaftung inkl. Rückbau des Gebäudes, sind insgesamt viel höher.

Die CSD INGENIEURE AG und die Hochschule Luzern haben mit Unterstützung von «energieschweiz» eine Studie zur effizienten und breiten Anwendung von Lebenszykluskosten durchgeführt. Wir haben hierzu Denis Nick Kriegesmann, Umweltingenieur im Bereich «Nachhaltiges Bauen» bei CSD und Mitverfasser der Studie, befragt:

Auf dem Titelbild der Studie ist die Abbildung eines Eisbergs – was wollen die Verfasser der Studie damit sagen?

Die Investitionskosten betreffen nur einen kleinen Teil der Kosten, die über den gesamten Lebenzyklus eines Gebäudes entstehen. Sie stellen sozusagen die Spitze des Eisbergs dar. Die Instandsetzungs- und Bewirtschaftungskosten sind deutlich grösser und verursachen ca. 80% der gesamten Lebenszykluskosten.

Was waren die Ziele dieser Studie?

Das Projektziel ist die Formulierung eines einfachen und nachvollziehbaren Ansatzes der Lebenszykluskostenbetrachtung von Immobilien. Der Bauherr und die Planenden sollen mit einem verhältnismässig geringen Aufwand konkrete Aussagen zu den Lebenszykluskosten (LZK) eines Bauvorhabens bzw. einer Variantenbetrachtung erhalten.

Wie war das Vorgehen?

Wir haben die Meinungen von Anwendern eingeholt und abgeklärt, welche Hemmnisse bei der LZK-Betrachtung aktuell bestehen. Weiter wurden die bestehenden Tools analysiert und auf konkrete Projekte angewendet. Darauf basierend wurde ein neuer Ansatz formuliert.

Wird heute den Lebenszykluskosten eines Gebäudes bei der Vergabe von Projekten genügend Beachtung geschenkt? Oder andersherum gefragt, warum sind die Investitionskosten für die Bauherren oft das einzige Kriterium?

Aus den Rückmeldungen der Anwender und Teilnehmern der Studie wurde klar, dass den Lebenszykluskosten heute noch nicht die genügende Beachtung geschenkt wird. Es zeigt sich, dass einige mit den bisherigen Erfahrungen nicht zufrieden sind und nach einfacheren Lösungsansätzen suchen. Zudem möchten Sie stärker steuern und optimieren.

Die Investitionskosten sind dagegen relativ einfach und genau zu berechnen und sind im Moment des Baus aktuell. Wenn der Ersteller nicht der Betreiber ist, d.h. wenn er einen Käufer für das Bauwerk sucht, ist meistens zunächst der Verkaufspreis und nicht die langfristig anfallenden Kosten relevant. Wenn allerdings der Ersteller und der Betreiber zur gleichen Organisation gehören, gewinnt die Betrachtung von Lebenszykluskosten an Bedeutung.

Die Studie hebt die wichtigsten Einflussgrössen auf die Lebenszykluskosten hervor. Welche sind diese und wie stark wirken sich diese aus?

Aus der Studie wurden sechs Einflussfaktoren definiert.

1. Erstellungskosten: Wenn diese hoch sind, entstehen höhere Finanzierungskosten, höhere Ersatzkosten etc.

2. Kompakte Gebäudeform: weniger Gebäudehüllfläche vs. Nutzfläche = tieferer Energiebedarf, tiefere Erstellungskosten und Unterhaltskosten

3. Flächeneffizienz: (Hauptnutzfläche zu Geschossfläche), z.B. mehr Platz für Bürofläche vs. Gänge / Treppen etc.

4. Glasanteil: je höher, desto höhere Reinigungskosten

5. Flexibilität bewusst definieren: Grundsätzlich wird eine Nutzung im Voraus definiert. Ein geringer Aufwand für Um- / Neunutzungen kann die LZK verringern.

6. Qualität: Die Qualität muss auf das Projekt zugeschnitten sein, um über die Nutzungszeit die LZK tief zu halten.

Welches sind die wichtigsten Erkenntnisse der Studie?

1. Der Einfluss auf die LZK ist in den frühen Planungsphasen am grössten. Dort müssen die richtigen Fragen gestellt werden.

2. Um die LZK zu optimieren, muss das Projektwissen mit dem Wissen über die Lebenszyklustools kombiniert werden.

3. Es braucht von allen Beteiligten eine offene Haltung und die Motivation, Stellschrauben zu finden, um die LZK zu optimieren.

Und welche Massnahmen schlägt die Studie vor?

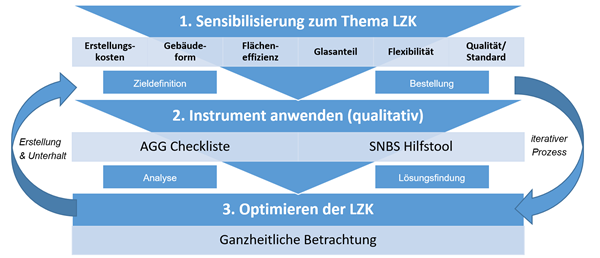

Die Studie schlägt ein Dreistufenmodell vor. Dieses soll bereits in frühen Phasen angewendet werden, da dort der Einfluss am grössten ist.

1. Bedingt durch die Komplexität des Themas sollen in der ersten Stufe die Projektbeteiligten sensibilisiert werden. Dazu werden die sechs Einflussfaktoren diskutiert.

Ziel ist es, dass die Planenden im regulären Planungsprozess entsprechende Potenziale zur Senkung der LZK selber erkennen und verbessern

2. In der zweiten Stufe soll ein qualitatives Tool angewendet werden dies ist z.B. die Checkliste vom AGG Kanton Bern oder das LZK-Hilfstool vom SNBS.

Nach der Beantwortung der Instrumente folgt die Analyse der Ergebnisse und die Lösungsfindung. Dabei geht die LZK-verantwortliche Person mit dem (General-)Planenden die Ergebnisse durch und erstellen eine Liste mit möglichen Verbesserungspotentialen

3. In der dritten Stufe wird eine Optimierungssitzung durchgeführt, während der die Liste mit Verbesserungspotential durchgearbeitet wird.

Die BFE-Studie steht hier zum Download bereit.