Eisvogel, Bienenragwurz und Europäische Sumpfschildkröte stehen auf der roten Liste der bedrohten Arten. Sie profitieren von einer Aufwertung der Lebensräume – auch in Siedlungsgebieten

Eisvogel, Bienenragwurz und Europäische Sumpfschildkröte stehen auf der roten Liste der bedrohten Arten. Sie profitieren von einer Aufwertung der Lebensräume – auch in Siedlungsgebieten

Unser Experteninterview zum Tag der Biodiversität

Das Artensterben rückt ins Zentrum der öffentlichen Wahrnehmung – nicht nur wegen der Biodiversitätsinitiative. Auf kantonalen und kommunalen Ebenen werden Verbote von Schottergärten diskutiert und lebendige, sickerfähige Böden und Grünflächen angelegt, wie sie im Rahmen von «Schwammstadt»-Konzepten gefordert werden. Auch Betriebe suchen zunehmend nach Wegen, ein biologisch vielfältiges und resilientes Umfeld zu schaffen.

Zum Tag der Biodiversität haben wir unseren Geschäftsbereichsleiter Umwelt gefragt, wie es um die Schweizer Natur steht – und was man tun kann, um sie zu schützen und zu unterstützen.

Michael Grämiger, Ihr Ansprechpartner Biodiversität

Michael, der internationale Tag der Biodiversität erinnert daran, dass «der Schutz von Arten, Lebensräumen und genetischer Vielfalt weltweit viel stärkere Anstrengungen braucht». Auch in der Schweiz?

Ja, selbstverständlich auch in der Schweiz. Über ein Drittel der Pflanzen-, Pilz- und Tierarten in der Schweiz stehen gegenwärtig auf «roten Listen». Dazu tragen viele Faktoren bei, etwa die Verschlechterung der Qualität von Lebensräumen aus verschiedenen Gründen, die Trennung und der Verlust von Lebensräumen durch Siedlungen und Infrastruktur-Bauwerke, Veränderungen in der Landwirtschaft (Intensivierung, grössere zusammenhängende Bewirtschaftungsflächen, fehlende Vernetzungsstrukturen etc.) oder auch die Ausbreitung von invasiven Arten. Kaum ein anderes Industrieland hat einen so hohen Anteil an bedrohten Arten.

Man muss sich dabei vor Augen führen, dass sich die Bevölkerung in der Schweiz in den letzten 70 Jahren von rund 4.5 Millionen auf 9 Millionen verdoppelt hat. Kaum ein anderes europäisches Land hat eine ähnliche Entwicklung hinter sich. Gleichzeitig haben sich aber auch die Lebensbedingungen verändert. Das Mehr an Bevölkerung konzentriert sich nur auf einen kleinen Teil der Schweiz, den Mittellandgürtel. In den Bergregionen kämpfen auf der anderen Seite viele Gemeinden mit der Abwanderung. Das Bewirtschaften von Alpweiden – ein wertvoller Lebensraum für viele Arten – lohnt sich vielerorts nicht mehr und gleichzeitig hat sich der Druck auf die Berglandschaft durch Freizeitnutzung und Tourismus erhöht. Das zeigt, dass die Ursachen für den Artenverlust sehr vielfältig sind und eine grosse Herausforderung darstellen.

Welche Bedeutung hat die Biodiversität für uns?

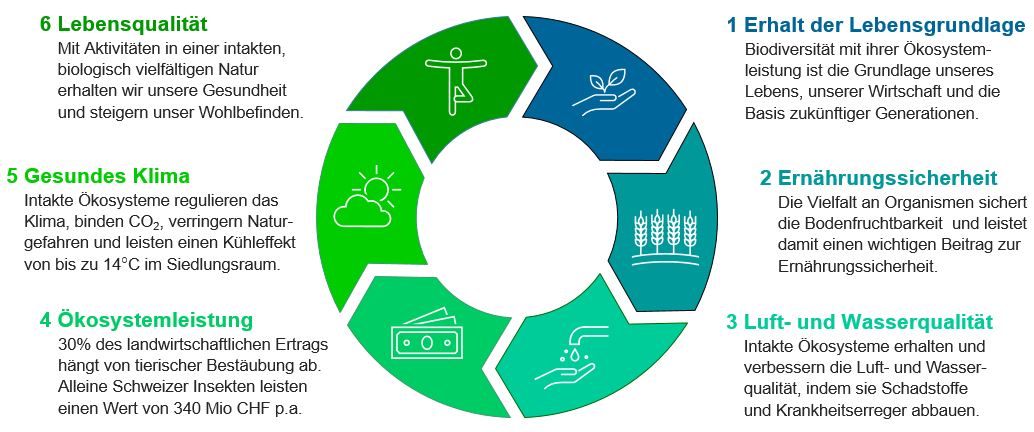

Sie ist die Voraussetzung menschlichen Lebens. Ohne funktionierende Ökosysteme gibt es keine saubere Luft, kein sauberes Wasser, keine Nahrungsmittel. Sie tragen auf vielen Ebenen zu unserem Wohlbefinden bei – ganz konkret kann Begrünung die Temperatur in Städten um bis zu 14° senken, Vogelgesang, Grünflächen oder auch Aufenthalte im grünen Wald wirken sich positiv auf unsere Psyche aus, und auch der wirtschaftliche Wert von Ökosystemdienstleistungen ist immens. Die Kosten für Erhalt und Aufwertung von Ökosystemen können zwar schon hoch sein, aber im Vergleich zu dem Nutzen, den wir daraus ziehen, sind sie verschwindend klein.

Welchen Nutzen haben beispielsweise kommunale Projekte für überregionale ökologische Zusammenhänge?

Die Frage kommt oft auch in grösserem Kontext, beispielsweise wenn es um Massnahmen gegen den Klimawandel geht: Was nutzt es denn, wenn die kleine Schweiz etwas tut, aber der Rest der Welt oder grosse Länder wie China munter im gleichen Stil wie bisher weitermachen? Warum sollte unsere kleine Gemeinde etwas für die Biodiversität tun, wenn die Nachbarn nichts tun? Ich bin der Ansicht, dass jeder noch so kleine Schritt in die richtige Richtung unbedingt gegangen werden sollte. So haben auch kleine kommunale Projekte diverse Nutzen. In erster Linie, und das sollte auch der hauptsächliche Beweggrund sein, für die lokale Bevölkerung. Dazu zählen erhöhte Lebens- und Wohnqualität, anpassungsfähigere Lebensräume und Wohnraum für Nützlinge, um nur ein paar Stichworte zu nennen. Jeder m2 zählt!

Aber auch überregional betrachtet haben kommunale Projekte einen Nutzen. Sie können Signalwirkung haben auf umliegende Gemeinden und Bezirke. Es können Trittsteine entstehen für Arten, damit eine Vernetzung mit geeigneten Lebensräumen auch überregional möglich wird. Eines der Hauptprobleme gerade im Mittelland ist die Zerschneidung und Zerstückelung der Lebensräume für jegliche Arten. Auch ohne Teil eines übergeordneten Vernetzungsprojekts zu sein, tragen kleinere kommunale Projekt immer zu einem gewissen Teil zu einer besseren Verknüpfung der noch vorhandenen Lebensräume bei.

Was kann man tun, um die Biodiversität zu unterstützen?

Die Möglichkeiten sind vielfältig – von Blühflächen über Nisthilfen und Totholzstrukturen bis zur Entsiegelung von durch Bauwerken versiegelten Flächen oder Gebäudebegrünungen. Nicht jeder Raum oder jede Liegenschaft hat dabei das gleiche Potenzial. Will man systematisch vorgehen, braucht es zunächst eine Zustandserfassung. Dann können Massnahmen geplant werden, wobei häufig viele Parteien mit am Tisch sitzen und man erst einmal mit einem Konzept Klarheit über die grundsätzlichen Entwicklungsziele schaffen muss. Daran schliessen die fachgerechte Umsetzung und die Erfolgskontrolle an. Mit kompetenter Unterstützung laufen diese Prozesse reibungslos ab. Die Erfahrung aus diversen Projekten zeigt: Es ist ganz einfach, aus eigener Initiative etwas für die Umwelt zu tun und zu einer gesunden und lebenswerten Zukunft beizutragen. Und nicht nur für die Zukunft: Die Aufwertung von Siedlungsräumen durch intakte Ökosysteme zeigt oft schon sofort eine positive Wirkung auf die Lebensqualität – für uns alle!

Das bringt uns ein PLUS an Biodiversität